抵抗には『抵抗値』や『誤差』を表すカラーコードが表示されています。

この記事では抵抗の『カラーコード』について

- カラーコードの一覧表・読み方・覚え方

- 抵抗のカラーコードを読む向きについて

- ゼロオーム抵抗のカラーコード

などを図を用いて分かりやすく説明するように心掛けています。ご参考になれば幸いです。

抵抗のカラーコードの一覧表

抵抗のカラーコードの一覧表を上図に示しています。

抵抗のカラーコードは各色に対して数字が対応しています。例えば、黒色は「0」、茶色は「1」、赤色は「2」となっています。

次に、カラーコード一覧表を用いてどのように抵抗値を読むかを説明します。

補足

抵抗のカラーコードはJIS C 5062(国際規格 IEC 60062 を基に作製された日本工業規格)で定められています。

抵抗のカラーコードの読み方

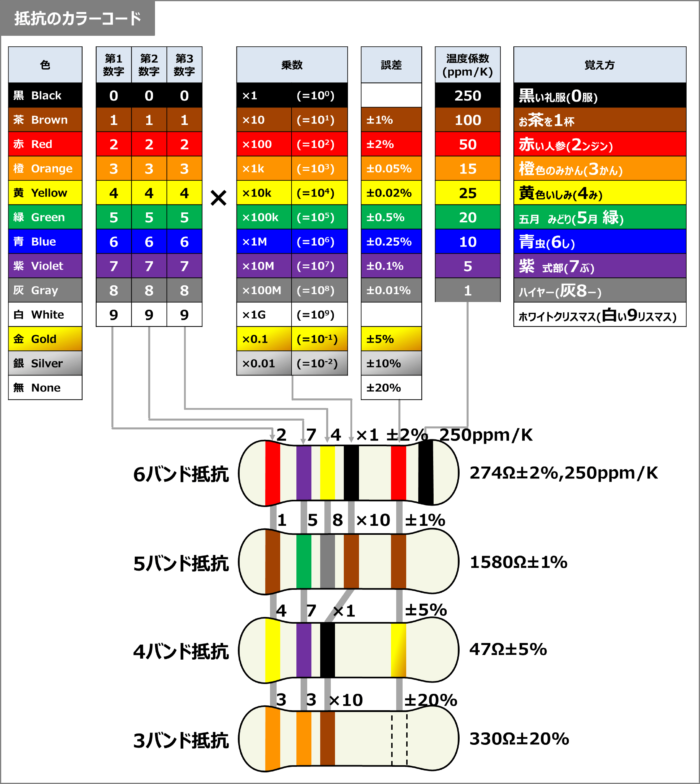

抵抗のカラーコードの一覧表と各抵抗(3バンド抵抗~6バンド抵抗)を上図に示しています。

抵抗に表示されているバンド(色帯)の数は3~6まであり、『4バンド抵抗(バンドが4本の抵抗)』と『5バンド抵抗(バンドが5本の抵抗)』が一般的な抵抗(よく見かける抵抗)となっています。

全てのバンドに共通して言えるのは、カラーコードの少なくともバンド2本は抵抗値を表し、バンド1本は「乗数」を表していることです。

乗数は「10■の■の箇所」にカラーコードの数値を代入します。例えば、黒色は「1」を表すので『100=1倍』、赤色は「2」を表すので『102=100倍』となります。また、乗数には金色と銀色が加わり、金色が『10-1=0.1倍』、銀色が『10-2=0.01倍』となります。

では実際に3バンド抵抗~6バンド抵抗の抵抗値を読んでみましょう。

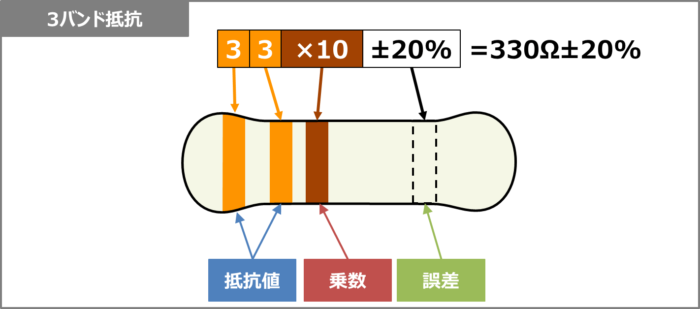

3バンド抵抗のカラーコードの読み方

3バンド抵抗はバンドが3本の抵抗であり、1バンド目と2バンド目が『抵抗値』、3バンド目が『乗数』を表しています。

上図の3バンド抵抗のカラーコードを見ると、左から「橙→橙→茶」となっています。これは、

- 抵抗値は「橙(3)→橙(3)」で「33」

- 乗数は「茶(1)」で「101=10倍」

を意味しています。すなわち、3バンド抵抗(橙→橙→茶)は「33×101=330Ω」ということを意味しています。また、3バンド抵抗の場合、抵抗値の誤差は「±20%」になります。

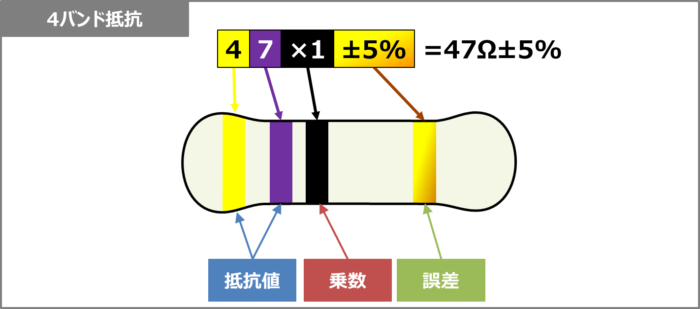

4バンド抵抗のカラーコードの読み方

4バンド抵抗はバンドが4本の抵抗であり、1バンド目と2バンド目が『抵抗値』、3バンド目が『乗数』を表しているのは3バンド抵抗と同じです。4バンド目が『抵抗値の誤差』を表しています。

上図の4バンド抵抗のカラーコードを見ると、左から「黄→紫→黒→金」となっています。これは、

- 抵抗値は「黄(4)→紫(7)」で「47」

- 乗数は「黒(0)」で「100=1倍」

- 抵抗値の誤差は「金」で「±5%」

を意味しています。すなわち、4バンド抵抗(黄→紫→黒→金)は「47×100±5%=47Ω±5%」ということを意味しています。ちなみに、47Ωの抵抗値で誤差が5%というのは、実際の抵抗値は

47Ω×(1-0.05)~47Ω×(1+0.05)=44.65Ω~49.35Ω

の範囲にばらつくということを意味します。

補足

- 4バンド抵抗は、最も一般的な抵抗器です。

- 4バンド抵抗の誤差は5%が一般的なので、4番目のバンドが「金」のものが多くなっています。

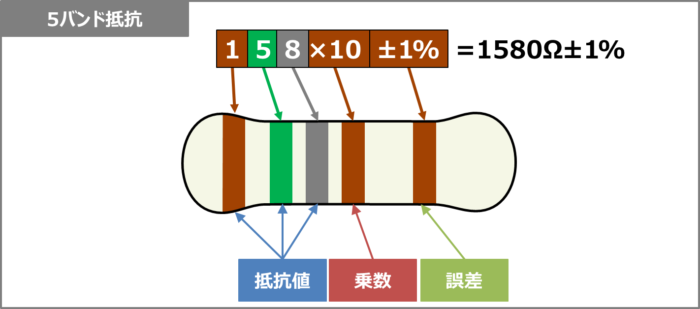

5バンド抵抗のカラーコードの読み方

5バンド抵抗はバンドが5本の抵抗であり、1バンド目から3バンド目が『抵抗値』、4バンド目が『乗数』、5バンド目が『抵抗値の誤差』を表しています。4バンド抵抗とは、抵抗値を表す3番目のバンドが追加されている点が異なっています。

上図の5バンド抵抗のカラーコードを見ると、左から「茶→緑→灰→茶→茶」となっています。これは、

- 抵抗値は「茶(1)→緑(5)→灰(8)」で「158」

- 乗数は「茶(1)」で「101=10倍」

- 抵抗値の誤差は「茶(1)」で「±1%」

を意味しています。すなわち、5バンド抵抗(茶→緑→灰→茶→茶)は「158×101±1%=1580Ω±1%=1.58kΩ±1%」ということを意味しています。

補足

- 高精度の抵抗の場合、5バンド抵抗となります。

- 5バンド抵抗の誤差は1%が一般的なので、5番目のバンドが「茶(1)」のものが多くなっています。

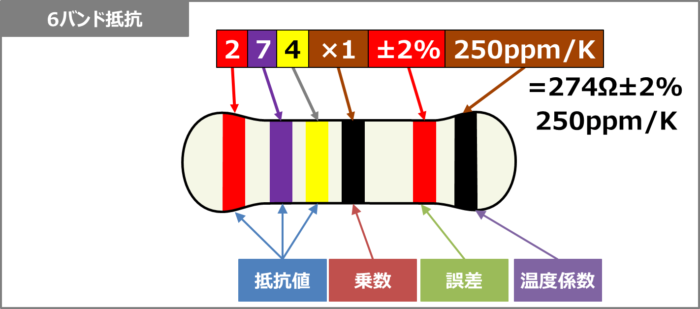

6バンド抵抗のカラーコードの読み方

6バンド抵抗はバンドが6本の抵抗であり、1バンド目から3バンド目が『抵抗値』、4バンド目が『乗数』、5バンド目が『抵抗値の誤差』を表しているのは5バンド抵抗と同じです。6バンド目が『温度係数(ppm/K)』を表しています。

上図の6バンド抵抗のカラーコードを見ると、左から「赤→紫→黄→黒→赤→黒」となっています。これは、

- 抵抗値は「赤(2)→紫(7)→黄(4)」で「274」

- 乗数は「黒(0)」で「100=1倍」

- 抵抗値の誤差は「赤」で「±2%」

- 温度係数は「黒」で「250ppm/K」

を意味しています。すなわち、6バンド抵抗(赤→紫→黄→黒→赤→黒)は「274×100±2%, 250ppm/K=274Ω±2%, 250ppm/K」ということを意味しています。

補足

- 6バンド抵抗の温度係数は100ppm/Kが一般的なので、6番目のバンドが「茶(1)」のものが多くなっています。100ppm/Kとは、10°Cの温度変化ごとに抵抗値が0.1%変化する抵抗を意味します。

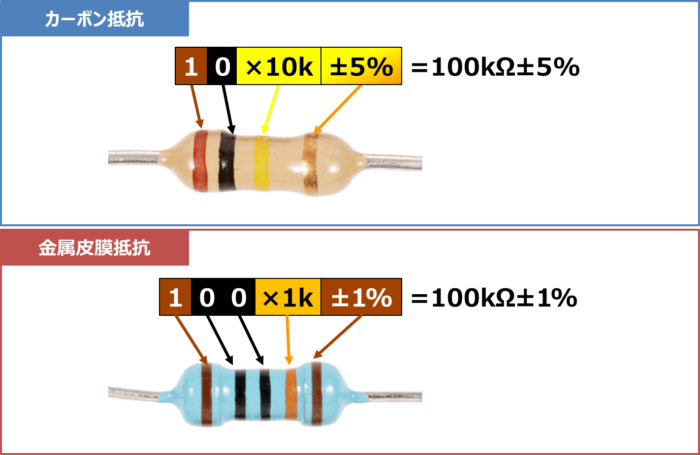

カーボン抵抗と金属皮膜抵抗のカラーコードの読み方

ではここで、実際の抵抗を見てみましょう。上図に示しているのは「カーボン抵抗」と「金属皮膜抵抗」です。同じようにカラーコードから抵抗値を読み取ってみます。

カーボン抵抗の抵抗値

上図に示しているカーボン抵抗は4バンド抵抗であり、左から「茶→黒→黄→金」となっています。これは、

- 抵抗値は「茶(1)→黒(0)」で「10」

- 乗数は「黄(4)」で「104=10000倍=10k倍」

- 抵抗値の誤差は「金」で「±5%」

を意味しています。すなわち、4バンド抵抗のカーボン抵抗(茶→黒→黄→金)は「10×104±5%=10×10k±5%=100kΩ±5%」ということを意味しています。

金属皮膜抵抗の抵抗値

上図に示している金属皮膜抵抗は5バンド抵抗であり、左から「茶→黒→黒→橙→茶」となっています。これは、

- 抵抗値は「茶(1)→黒(0)→黒(0)」で「100」

- 乗数は「橙(3)」で「103=1000倍=1k倍」

- 抵抗値の誤差は「茶(1)」で「±1%」

を意味しています。すなわち、5バンド抵抗の金属皮膜抵抗(茶→黒→黒→橙→茶)は「100×103±1%=100×1k±1%=100kΩ±1%」ということを意味しています。

カーボン抵抗も金属皮膜抵抗も「100kΩ」の抵抗ですが、『乗数』の色が異なります。これは、5バンド抵抗は最初の3本のバンドが抵抗値を表すため、『乗数』の色が異なっても同じ抵抗値となります。

カラーコードの覚え方

カラーコードと数値の関係を覚えるには、色と数字を語呂合わせによる方法が便利です。この語呂合わせは案外バリエーションがあるのですよ。以下に語呂合わせの一例を示します。好きな語呂合わせで覚えましょう。

カラーコードの語呂合わせ

- 黒:0

- 黒い礼服(黒い0服)、黒髪の令嬢(黒髪の0嬢)、お歯黒(0歯黒)、黒いレース(黒い0ース)、クロレラ(黒0ラ)

- 茶:1

- お茶を1杯、小林一茶(小林1茶)、茶碗(茶1)、茶川一郎(茶川1郎)

- 赤:2

- 赤い人参(赤い2ンジン)、赤鬼(赤お2)、日本赤十字(2本赤十字)、赤字(赤2)、赤川次郎(赤川2郎)

- 橙:3

- 橙色のみかん(橙色の3かん)、第3の男(橙3の男)、第三者(橙3者) 、第3中学校(橙3中学校)、第三セクター(橙3セクター)、サンキストオレンジ(3キストオレンジ)、大三元(橙3元)、大惨事(橙3事)

- 黄:4

- 黄色いしみ(黄色い4み)、岸 恵子(黄4 恵子)、四季(4黄)、気象予報(黄象4報)、起死回生(黄4回生)、からし色(から4色←からしは黄色なので)、黄ばんだシーツ(黄ばんだ4ーツ)、きしめん(黄4めん)、騎士(黄4)、きよし(黄4し)

- 緑:5

- 緑子(緑5)、五月みどり(5月緑)、緑はGO(緑は5←信号の緑は進むから来ています)、ごみ取り(5緑)、嬰児(みどりご:緑5)

- 青:6

- 青虫(青6し)、青二才のろくでなし(青二才の6でなし)、徳川 無声(徳川 6青)、ろくでなしブルース(6でなしブルース)、ろくでもない青春(6でもない青春)、青の6号

- 紫:7

- 紫式部(紫7部)

- 灰:8

- ハイヤー(灰8ー)、やばい(8灰)

- 白:9

- ホワイトクリスマス(ホワイト9リスマス)、白い雲(白い9も)、釧路(9白)、白熊(白9ま)

- 金:5%

- 金五郎(金5郎)

- 銀:10%

- 銀の十手(銀の10手)、銀行頭取(銀行10取)

- 無色:20%

- 20世紀梨(20世紀無)

こんな感じで沢山の語呂合わせがあるのですが、最終的には「茶(1)→黒(0)→茶(1)」の並びを見た瞬間に「100Ωだ!」のようにカラーコードの並びを見たらすぐに抵抗値が出てくるようになるのが理想です。

茶・赤・橙の色の判別は難しいため、抵抗のカラーコードに茶・赤・橙の色が含まれている場合には、テスターで抵抗値を確認することをオススメします。

抵抗のカラーコードを読む向き!左右どちらから読むの?

抵抗のカラーコードは左から右に読むのですが、逆向きに読むこともでき、その場合、抵抗値を間違えて解釈してしまいます。このような読み間違いを無くす方法をこれから説明します。

4バンド抵抗(例:カーボン抵抗)の場合

カーボン抵抗の多くは誤差が±5%なので最後のバンドが金色となります。そのため金色のバンドを右に配置すれば、抵抗のカラーコードを左から右に読むことができます。

5バンド抵抗(例:金属皮膜抵抗)の場合

多くの抵抗の場合、抵抗値の誤差を表すバンド以外のバンドがグループ化されており、各バンドが近くに配置されています。

そのため、『左側のバンド4本』と『抵抗値の誤差のバンド』の間の間隔が広くなっている場合があります。もしくは、『抵抗値の誤差のバンド』が他のバンドより太くなっている場合があります。

このように『抵抗値の誤差のバンド』が分かれば、『抵抗値の誤差のバンド1本』を右に配置すれば、抵抗のカラーコードを左から右に読むことができます。

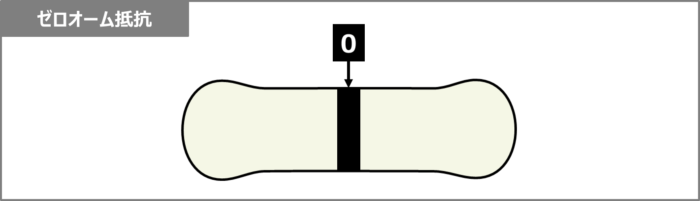

ゼロオーム抵抗のカラーコード

ゼロオーム抵抗のカラーコードは上図のようになっています。このように黒色のバンドのみであり視認性がよいため、基板上で簡単に認識することができます。

あわせて読みたい

『ゼロオーム抵抗』については下記の記事で詳しく説明しています。興味のある方は下記のリンクからぜひチェックをしてみてください。 続きを見る

【ゼロオーム抵抗って何?】用途やジャンパー線との違いについて

まとめ

この記事では抵抗の『カラーコード』について、以下の内容を説明しました。

- カラーコードの一覧表・読み方・覚え方

- 抵抗のカラーコードを読む向きについて

- ゼロオーム抵抗のカラーコード

お読み頂きありがとうございました。カラーコードを覚えることで、回路を製作する時や抵抗を買う時などに抵抗値をテスターでチェックする手間が省けますし、電子機器に実装されている基板を見た時に何Ωの抵抗が実装されているのかが一目で分かるようになります。

抵抗の関連記事

当サイトで説明している抵抗の関連記事を下記に示します。興味のある方は下記のリンクからぜひチェックをしてみてください。

- 抵抗の『種類』と『特徴』について!

- 抵抗の温度特性について!抵抗温度係数ってなに?

- 抵抗の極性(向き)について!

- 抵抗の『定格電圧』と『最高使用電圧』と『過負荷電圧』の違い!

- 抵抗の『負荷軽減曲線』について!周囲温度と印加可能電力の関係!

- 抵抗の『温度上昇』の求め方!何ワットで何℃昇温するの?

- 抵抗の『耐ESD特性』について!静電気によって抵抗値が変化する?

- 抵抗の『ワンパルス限界電力』について!単発パルスにどれくらい耐えられる?

- チップ抵抗の抵抗値の読み方!小数点や4桁表示も解説!

- チップ抵抗の『構造』について!電極や抵抗体は何で形成されているの?

- チップ抵抗の『硫化』について!メカニズムや対策など

- チップ抵抗の『トリミング溝』と『過電流(過負荷)破壊』と『クラック』について!

- 長辺電極のチップ抵抗について!メリットは何?

当サイトでは電気に関する様々な情報を記載しています。当サイトの全記事一覧は以下のボタンから移動することができます。

また、記事下に当サイトの人気記事を記載しています。ご参考になれば幸いです。