この記事ではバイポーラトランジスタのコレクタ(C)とエミッタ(E)をひっくり返して逆接続した場合にどうのようになるのかを説明します。

バイポーラトランジスタをひっくり返して逆接続したらどうなるのか?

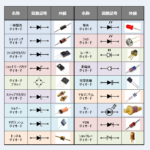

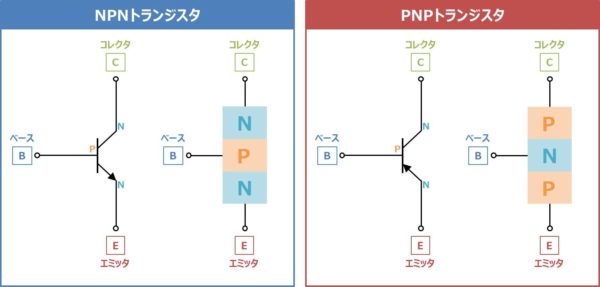

トランジスタには、N型半導体とP型半導体をサンドイッチ構造にしたバイポーラトランジスタがあります。このバイポーラトランジスタにはNPNトランジスタとPNPトランジスタがあります。

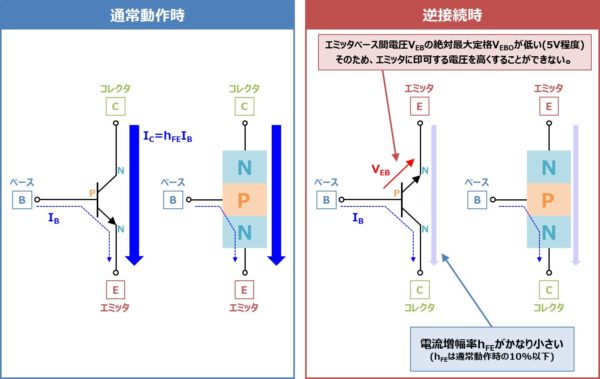

NPNトランジスタの場合、サンドイッチ構造の真ん中のP型半導体がベース(B)であり、このベースをN型半導体であるコレクタ(C)とエミッタ(E)で挟んでいる構造となっています。通常、このバイポーラトランジスタを用いるときには、ベース(B)からエミッタ(E)にベース電流IBを流すと、hFE倍された電流がコレクタ(C)からエミッタ(E)に流れます。このhFEは電流増幅率と呼ばれています。

ここでこのバイポーラトランジスタについて、

という疑問を持ったことはないでしょうか?ひっくり返して逆接続したらどのようになるのかはデータシートを見ても書いてありません。

実は、NPNトランジスタのコレクタ(C)とエミッタ(E)をひっくり返して逆接続しても“一応”トランジスタとして動作することができるのです!ベース(B)からコレクタ(C)に電流を流すと、エミッタ(E)からコレクタ(C)に電流が流れます。

バイポーラトランジスタを逆接続した時の特徴

NPNトランジスタのコレクタ(C)とエミッタ(E)をひっくり返して逆接続しても動作をすることができますが、以下の特徴があります。

- エミッタベース間電圧VEBの絶対最大定格VEBOが低い(5V程度)

- 電流増幅率hFEがかなり小さい(hFEは通常動作時の10%以下)

→エミッタ(E)に印可する電圧を高くすることができない。

各特長についてこれから説明していきます。

エミッタベース間電圧VEBの絶対最大定格VEBOが低い(5V程度)

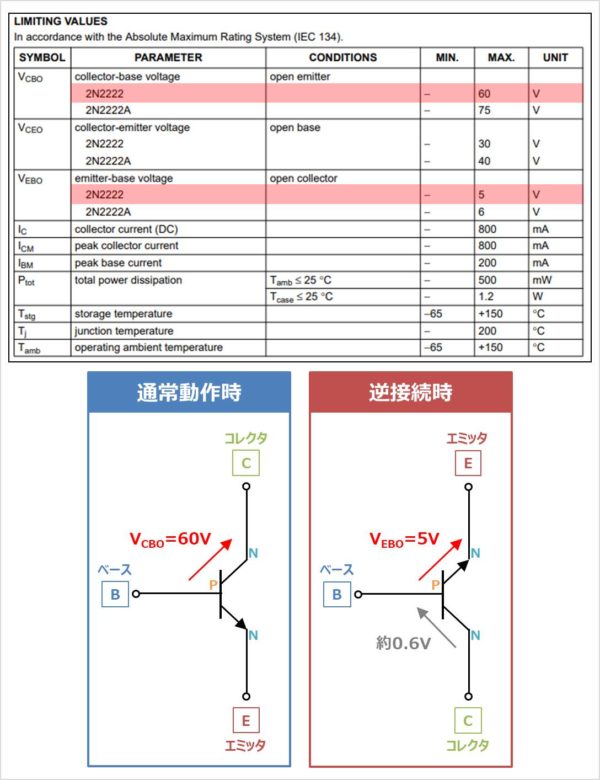

上図は2N2222という型番のトランジスタのデータシートの絶対最大定格を抜粋したものとなっています。

データシートを見ると、コレクタベース間電圧VCBの絶対最大定格VCBOが60Vであり、エミッタベース間電圧VEBの絶対最大定格VEBOが5Vとなっていることが分かります。

そのため、通常使用時ではコレクタ(C)に印可する電圧を高くすることができますが、逆接続時ではエミッタ(E)に印可する電圧を高くすることはできません。例えば、ベースコレクタ間電圧は約0.6Vなので、コレクタ(C)が接地されている状態においては、エミッタ(E)には5.6Vまでしか電圧を印可することができなくなります。この電圧を上げていくと、エミッタベース間に降伏現象(ブレークダウン)が生じて、電流が急増します。

電流増幅率hFEがかなり小さい(hFEは通常動作時の10%以下)

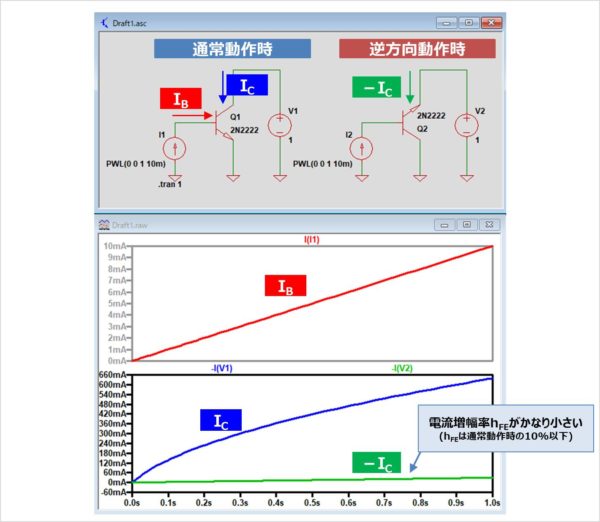

トランジスタを用意できなかったので、シミュレーションで通常使用時と逆接続時におけるベース電流IBとコレクタ電流ICを確認しています。ベース電流IBを0mAから10mAまで増加した時をグラフの上側に、この時のコレクタ電流ICをグラフの下側に示しています。通常使用時に比べると逆接続時はコレクタ電流の増加が小さいことが分かります。

補足

まとめ

この記事ではバイポーラトランジスタをひっくり返して逆接続した場合について、以下の内容を説明しました。

当記事のまとめ

- コレクタ(C)とエミッタ(E)をひっくり返して逆接続しても“一応”トランジスタとして動作できる!

- エミッタベース間電圧VEBの絶対最大定格VEBOが低いため、エミッタ(E)に印可する電圧を高くすることができない。

- 電流増幅率hFEがかなり小さくなる(hFEは通常動作時の10%以下)

お読み頂きありがとうございました。

当サイトでは電気に関する様々な情報を記載しています。当サイトの全記事一覧には以下のボタンから移動することができます。