この記事ではトランジスタの『負荷線』について

- 負荷線の引き方

- 負荷線上でトランジスタの電流と電圧がどのように変化しているのか?

などを図を用いて分かりやすく説明するように心掛けています。ご参考になれば幸いです。

負荷線の引き方

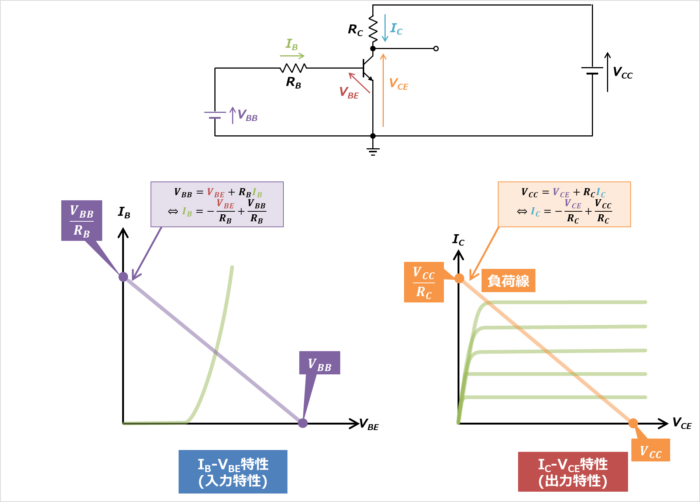

上図にバイポーラトランジスタと抵抗で構成される回路と、バイポーラトランジスタのIB-VBE特性(上図左)とIC-VCE特性(上図右)を示します。

『負荷線上でトランジスタの電流と電圧がどのように変化しているのか』を説明する前にIB-VBE特性とIC-VCE特性に直線を引く必要があります。IC-VCE特性に引く直線は負荷線と呼ばれています。

補足

- 『IB-VBE特性』は入力特性と呼ばれています。

- 『IC-VCE特性』は出力特性と呼ばれています。

【IB-VBE特性】直線の引き方

まず、ベースエミッタ間電圧VBEが0Vの時にベース電流IBが何Aになるかを求めます。ベースエミッタ間電圧VBEが0Vの時は、ベース抵抗RBには直流電圧VBBが印加されます。そのため、ベースエミッタ間電圧VBEが0Vの時におけるベース電流IBは次式となります。

\begin{eqnarray}

I_{B}=\frac{V_{BB}}{R_{B}}

\end{eqnarray}

次に、ベース電流IBが0Aの時にベースエミッタ間電圧VBEが何Vになるのかを求めます。ベース電流IBが0Aの時は、ベースエミッタ間電圧VBEは直流電圧VBBと等しくなるため、次式となります。

\begin{eqnarray}

V_{BE}=V_{BB}

\end{eqnarray}

この2点を結んだ直線を結ぶと以下の式となります。

\begin{eqnarray}

I_{B}=-\frac{V_{BE}}{R_{B}}+\frac{V_{BB}}{R_{B}}

\end{eqnarray}

【IC-VCE特性】負荷線の引き方

まず、コレクタエミッタ間電圧VCEが0Vの時にコレクタ電流ICが何Aになるかを求めます。コレクタエミッタ間電圧VCEが0Vの時は、コレクタ抵抗RCには直流電圧VCCが印加されます。そのため、コレクタエミッタ間電圧VCEが0Vの時におけるコレクタ電流ICは次式となります。

\begin{eqnarray}

I_{C}=\frac{V_{CC}}{R_{C}}

\end{eqnarray}

次に、コレクタ電流ICが0Aの時にコレクタエミッタ間電圧VCEが何Vになるのかを求めます。コレクタ電流ICが0Aの時は、コレクタエミッタ間電圧VCEは直流電圧VCCと等しくなるため、次式となります。

\begin{eqnarray}

V_{CE}=V_{CC}

\end{eqnarray}

この2点を結んだ直線が負荷線であり、以下の式で表されます。

\begin{eqnarray}

I_{C}=-\frac{V_{CE}}{R_{C}}+\frac{V_{CC}}{R_{C}}

\end{eqnarray}

これで『負荷線の引き方』の説明を終わります。次に『負荷線上でトランジスタの電流と電圧がどのように変化しているのか?』について説明します。

負荷線上でトランジスタの電流と電圧がどのように変化しているのか

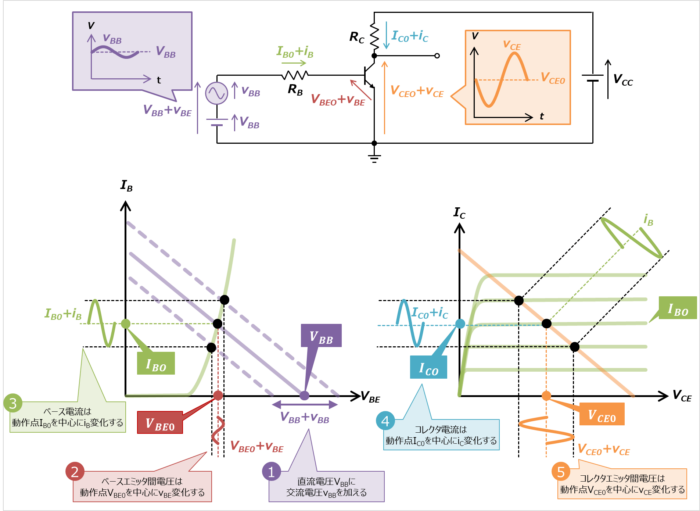

IB-VBE特性とIC-VCE特性に直線を引き終わったので、直流電圧VBBに交流電圧vBBを加えた時に、『トランジスタの電流と電圧がどのように変化しているのか?』について説明していきます。

- 直流電圧VBBに交流電圧vBBを加えます。

- IB-VBE特性と紫色の直線より、ベースエミッタ間電圧は動作点VBEOを中心にvBE変化します。

- IB-VBE特性と紫色の直線より、ベース電流は動作点IB0を中心にiB変化します。

- IC-VCE特性より、ベース電流がiB変化することにって、コレクタ電流は動作点IC0を中心にiC変化します。

- IC-VCE特性とオレンジ色の負荷線より、コレクタ電流がiC変化することによって、コレクタエミッタ間電圧は動作点VCE0を中心にvCE変化します。

上図の回路は、

という動作になっています。すなわち、入力(交流電圧vBB)と出力(コレクタエミッタ間電圧VCE)の変化が逆になります。これを逆相と呼んでいます。

なお、コレクタ抵抗RCには、コレクタ電流ICO+iCが流れているため、コレクタ抵抗RCの端子間電圧VRCは、VRC=RC(ICO+iC)となります。

まとめ

この記事ではトランジスタの『負荷線』について、以下の内容を説明しました。

- 負荷線の引き方

- 『IB-VBE特性』に直線に引く方法

- 『IC-VCE特性』に直線(負荷線)に引く方法

- 負荷線上でトランジスタの電流と電圧がどのように変化しているのか?

お読み頂きありがとうございました。

当サイトでは電気に関する様々な情報を記載しています。当サイトの全記事一覧は以下のボタンから移動することができます。

また、下記に当サイトの人気記事を記載しています。ご参考になれば幸いです。