(アルミニウム)電解コンデンサは、電源回路には必ず必要な部品です。この電解コンデンサには寿命があります。

電解コンデンサの寿命に影響を与える条件は環境条件では、温度、湿度、気圧、振動などであり、電気的条件では印加電圧、リプル電流、充放電などがあります。この中で寿命を決める大きな要素が温度とリプル電流による発熱となります。

ではこれから電解コンデンサの寿命について説明します。

なぜ電解コンデンサに寿命があるのか

電解コンデンサの構造によって寿命が存在します。

電解コンデンサはアルミ箔の電極と絶縁紙を交互に重ね、ロール状に巻き込んである構造をしています。このロール状にしたものをアルミの筒に入れ、ゴムで封止しています。また絶縁紙には静電容量を増やすために電解液と呼ばれる油が含浸されています。

絶縁紙に含浸された電解液は時間が経つと、封口ゴム(封止ゴム)を浸透して外部に漏れ、蒸発し、抜けていきます。電解液が抜けると、静電容量の減少(容量抜けと呼ばれる)、コンデンサの等価直列抵抗(ESR)の増加、損失角の正接(tanδ)の増加となります。

この現状はドライアップと呼ばれています。電解コンデンサ内部の電解液が全て抜けるとオープンモードとなり寿命の末期となります。

このように電解コンデンサの寿命は電解液の量と電解液が蒸発して抜けるスピードによって決まるのです。

補足

寿命を決める大きな要素

温度による寿命

電解コンデンサの寿命と温度の関係について説明します。

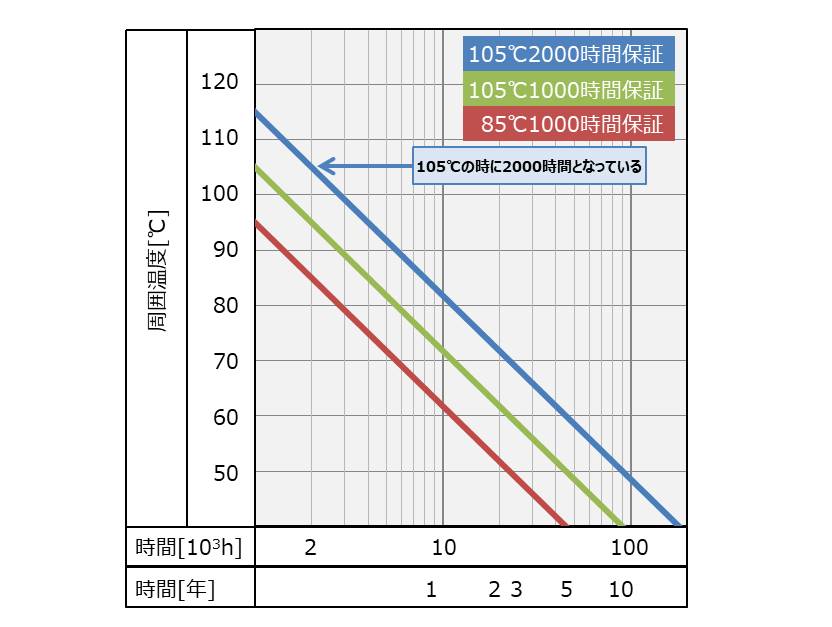

電解液の蒸発スピードは温度が10℃増加すると、約2倍になります。そのため、温度と寿命の間にはアレニウスの法則が成り立ちます。温度が10℃減少すると、電解液の蒸発スピードは1/2となり、寿命が2倍となるため10℃2倍則とも言われています。

一般的な電解コンデンサは『105℃・2000時間』で規定されていることが多いです。『105℃・2000時間』で規定されている電解コンデンサはリプル電流による発熱を無視すると、周囲温度105℃において寿命が2000時間ということになります。アレニウスの法則より、周囲温度が10℃下がり95℃になると寿命が4000時間(2000時間×2)となります。周囲温度が85℃になると8000時間(4000時間×2)、周囲温度が75℃になると16000時間(約1.8年)の寿命ということになります。

このように周囲温度が電解コンデンサの寿命に大きく影響を与えます。電解コンデンサの寿命を伸ばしたい場合には、周囲温度が低い環境下で使用しましょう。

温度による寿命の計算式

電解コンデンサの寿命と周囲温度の計算式は下式となります。

L_X=L_O×Bt^\cfrac{T_O-T_X}{10}=L_O×2^\cfrac{T_O-T_X}{10}

\end{eqnarray}

- Lx:実使用時の推定寿命(Hr)

- Lo:カテゴリ上限温度において、定格リプル電流または定格電圧印加時の推定寿命(Hr)

- To:カテゴリ上限温度(℃)

- Tx:周囲温度(℃)

- Bt:温度加速係数

温度加速係数Btはコンデンサのカテゴリ上限温度以下(一般的に40℃〜カテゴリ上限温度To)では約2となるため、アレニウスの法則が成り立ちます。

例えば、『105℃・2000時間』で規定されている電解コンデンサを周囲温度65度で使用した場合、推定寿命Lxは

\begin{eqnarray}

L_X=L_O×2^\cfrac{T_O-T_X}{10}=2000×2^\cfrac{105-65}{10}=32000

\end{eqnarray}

となり、32000時間(約4年)となります。

周囲温度と寿命のグラフ

以下に周囲温度と電解コンデンサの寿命のグラフを示します。このグラフは先ほど示した計算式をグラフ化したものです。『105℃・2000時間』で規定されている電解コンデンサのグラフ(青色)を見ると、105℃の時に2000時間となっていることが確認できます。

リプル電流による寿命

電解コンデンサは等価直列抵抗(ESR)が大きいため、リプル電流が流れることにより自己発熱します。

このリプル電流による発熱は温度上昇を伴うため寿命に大きな影響を与えます。したがって、電解コンデンサのデータシートにはリプル電流の上限値が規定されています。

先程、温度による寿命のところで電解コンデンサの推定寿命を求める式を示しましたが、厳密には電解コンデンサの寿命を考える上ではリプル電流による発熱も考慮する必要があります。

リプル電流を考慮した推定寿命の計算式は電解コンデンサのメーカや電解コンデンサの種類によって異なります。各メーカが公開している計算式を参考にしてください。

寿命を決めるその他の要素

電解コンデンサの寿命を決める大きな要素は「温度」と「リプル電流による発熱」ですが、以下の要素も寿命に影響があります。

印可電圧による寿命

電解コンデンサを定格電圧以下で使用する場合、寿命の影響は「温度」や「リプル電流による発熱」と比較すると、印可電圧による寿命は無視できます。

しかし、サイズが大きな高耐圧のネジ端子品は、電解液の搭載量が多いため、温度による電解液のドライアップ以外に、印可電圧による酸化被膜の劣化や漏れ電流による電解液消費も寿命に影響を与えます。

過電圧印可による寿命

電解コンデンサに定格電圧を超える過電圧を印可すると、陽極箔表面に化学反応(誘導体酸化膜を形成しようとする反応)が起こります。

化学反応が生じることで、静電容量の減少、コンデンサの等価直列抵抗(ESR)の増加、損失角の正接(tanδ)の増加、漏れ電流の増加による発熱、ガス発生に伴う内圧上昇、封口部からの電解漏れが生じ、寿命が短くなります。

この化学反応は過電圧の電圧値、電流密度、温度によって加速されます。

最悪の場合、圧力弁の作動や爆発に至る可能性があります。また、電解コンデンサが爆発した場合、コンデンサ内部の可燃物(電解液など)が外部に飛散し、回路を電気的にショートさせる可能性もあります。加えて、漏れ電流の増加に伴う内部ショートとなる可能性もあります。

逆電圧印可による寿命

電解コンデンサの陰極箔は酸化処理されていないため、自然酸化膜と呼ばれる薄い膜しか形成されていません。自然酸化膜は1V以下の耐圧しかないため、電解コンデンサに逆電圧を印可した場合、過電圧の場合と同様に、陰極箔表面に化学反応(誘導体酸化膜を形成しようとする反応)が起こります。

化学反応が生じることで、静電容量の減少、コンデンサの等価直列抵抗(ESR)の増加、損失角の正接(tanδ)の増加、漏れ電流の増加による発熱、ガス発生に伴う内圧上昇、封口部からの電解漏れが生じ、寿命が短くなります。

この化学反応は逆電圧の電圧値、電流密度、温度によって加速されます。

最悪の場合、圧力弁の作動や爆発に至る可能性があります。また、電解コンデンサが爆発した場合、コンデンサ内部の可燃物(電解液など)が外部に飛散し、回路を電気的にショートさせる可能性もあります。

交流電圧印可による寿命

電解コンデンサに交流電圧を印可した場合、陰極に電圧が印可されるため、逆電圧印可と同様の状況となります。

ラッシュ(突入)電流による寿命

電源のオン時は電界コンデンサに電荷が溜まっていないため、通常の10~1000倍程度のラッシュ電流が電解コンデンサに流れます。このラッシュ電流が単発の場合にはエネルギーが小さいため問題ないですが、繰り返しラッシュ電流が流れるような使い方をすると寿命に影響を与えます。

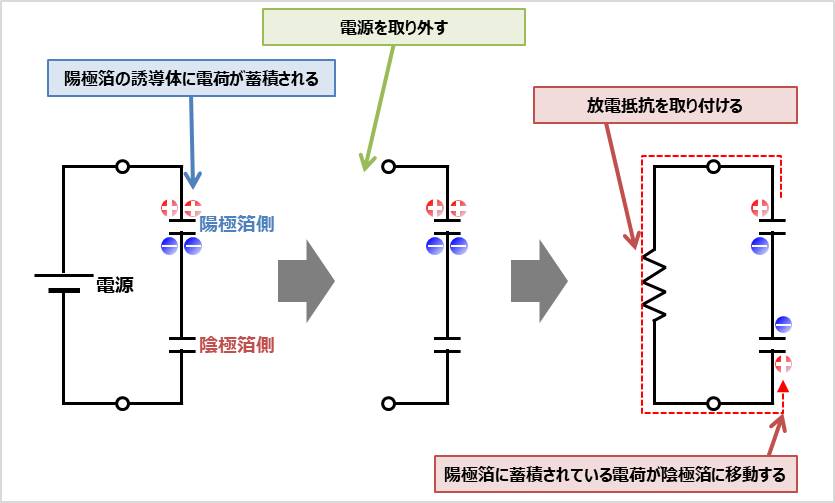

充放電による寿命

電解コンデンサを充放電回路で使用すると、放電電流によって、陰極部で化学反応(誘導体酸化膜を形成しようとする反応)が起こるため寿命が低下します。充放電を繰り返すと、化学反応が進行するので、静電容量の減少などが生じます。

そのため、電解コンデンサを充放電を頻繁に繰り返す回路(ストロボフラッシュや溶接機などの製品に搭載)、電源のON/OFFを頻繁に行う回路、電圧変動の大きな充放電を繰り返す回路などに使用するのを控えてください。

なお、放電電流によって、陰極部に化学反応が起こる原理は以下のようになっています。

- 電解コンデンサに電圧を印可すると、陽極箔の誘導体に電荷が蓄積される。

- 電源を外して放電抵抗を通して放電すると、陽極箔に蓄積されている電荷が陰極箔に移動する。

- この移動した電荷によって陰極箔でアルミと電解液による化学反応(誘導体酸化膜を形成しようとする反応)が起こる。