Xコンデンサの放電抵抗とはXコンデンサに対して並列に接続されている抵抗のことを指します。

この記事では放電抵抗を接続する理由と設計方法について説明します。

放電抵抗を接続する理由

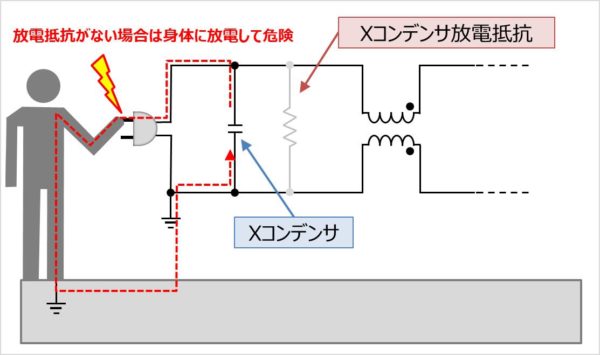

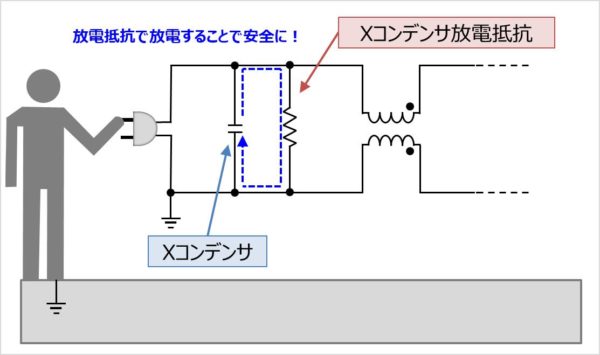

Xコンデンサには、ACプラグを抜いた瞬間にその時に印加されていた入力電圧が充電されています。

例えば、AC100Vのピーク値は141Vなので、XコンデンサにAC100Vのピーク値が印加されている時にACプラグが抜かれると、Xコンデンサには141Vの電圧が充電されていることになります。この状態でACプラグの電極に触れると、Xコンデンサに充電されていた電圧が身体に放電されることになり危険を伴います。

そのため、Xコンデンサに蓄えられた電荷を放電するための放電抵抗をXコンデンサと並列に接続する必要があります。

放電抵抗の設計方法

抵抗値の設計

次にこの放電抵抗の抵抗値の設計方法について説明します。

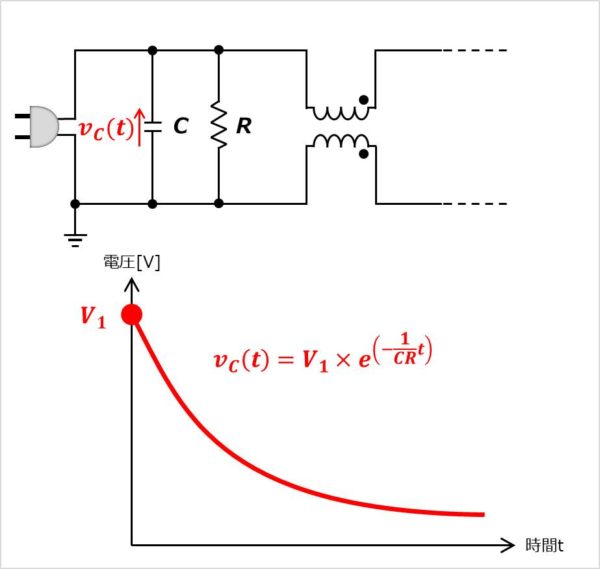

Xコンデンサの容量値をC、放電抵抗の抵抗値をR、ACプラグを抜いた時のXコンデンサの電圧をV1とすると、Xコンデンサに充電されている電圧VC(t)は以下の式で表すことができます。以下の式は単純なRC回路の式で減衰特性となります。

\begin{eqnarray}

V_{C}(t)=V_{1}×e^\left(-\displaystyle\frac{1}{CR}t\right) \tag{1}

\end{eqnarray}

では放電抵抗の抵抗値はどのように決めるのでしょうか?

「ACプラグを抜いてから何秒以内に何Vにしなければならない」という規格があり、この規格を元に抵抗値を決めます。例えば電安法の場合は「1秒以内に残留電圧が45V以下であること」、IEC60950の場合は「1秒以内に残留電圧が初期電圧の37%以下であること」などです。

また、Xコンデンサの電圧V1はXコンデンサに充電されている電圧が一番高くなるときを考えます。

ここで(1)式において、残留電圧VAとすると、以下の式が成り立ちます。下式を満たす抵抗を選定します。

\begin{eqnarray}

&&V_{A}{≤}V_{1}×e^\left(-\displaystyle\frac{1}{CR}t\right)\\

{\Leftrightarrow}&&R{≤} -\displaystyle\frac{t}{C}×\displaystyle\frac{1}{ln\left(\displaystyle\frac {V_{A}}{V_{1}}\right)}\tag{2}

\end{eqnarray}

抵抗値の設計例

では、一例として以下の条件において、放電抵抗の抵抗値を設計してみましょう。

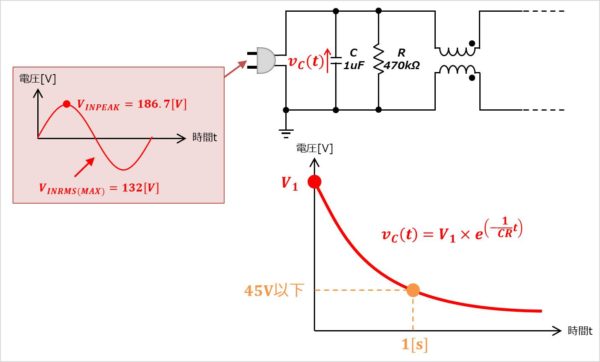

- Xコンデンサの容量C:1[uF]

- 入力電圧の実行値VINRMS:85[V]~132[V]

- 電安法を適用

→最小入力電圧(実効値)をVINRMS(MIN)=85[V]、最大入力電圧(実効値)をVINRMS(MAX)=132[V]とする。

→t=1[s]、VA=45[V]

Xコンデンサに充電されている電圧V1が一番高くなるのは、入力電圧vINがピーク値VINPEAKとなる瞬間にACプラグが抜かれた時となります。そのため、

\begin{eqnarray}

V_{1}= V_{INPEAK}=\sqrt{2}V_{INRMS(MAX)}=186.7[V]

\end{eqnarray}

となります。

上記のパラメータを(2)式に代入すると、

\begin{eqnarray}

R&{≤}&-\displaystyle\frac{t}{C}×\displaystyle\frac{1}{ln\left(\displaystyle\frac {V_{A}}{V_{1}}\right)}\\

&{≤}& -\displaystyle\frac{1}{1×10^{-6}}×\displaystyle\frac{1}{ln\left(\displaystyle\frac {45}{186.7}\right)} \\

&{≤}&702.9[kΩ]

\end{eqnarray}

となります。

ここでは、抵抗の誤差を考慮して、470[kΩ]を選定します。

定格電力の設計

次に定格電力を設計します。選定した抵抗R=470[kΩ]の消費電力PLOSSは

\begin{eqnarray}

P_{LOSS}= \displaystyle\frac{132^2}{470×10^3}=0.037[W]

\end{eqnarray}

となります。

そのため、余裕をもって1/10W品や1/8W品を選定します。なお、定格電力を大きいものを使用した方が温度上昇を抑えることができます。